公布日:2023.03.14

申请日:2022.12.02

分类号:C02F3/30(2023.01)I;C02F3/08(2023.01)I;C02F3/28(2023.01)I

摘要

本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种低碳氮比污水处理系统。该系统包括生化处理单元和尾水提升单元,所述生化处理单元的2段缺氧区内部设有多条支撑杆,悬浮外壳成串垂直悬挂于2段缺氧区的支撑杆上,悬浮外壳内装填第一自养反硝化填料和载体;所述尾水提升单元包括配水区、尾水提升区和出水区;所述尾水提升区内部填充有第二自养反硝化填料和石灰石。利用本发明污水处理系统处理低碳氮比污水,能显著提高脱氮效率和污水的脱氮性能,且运行成本低、效果稳定。

权利要求书

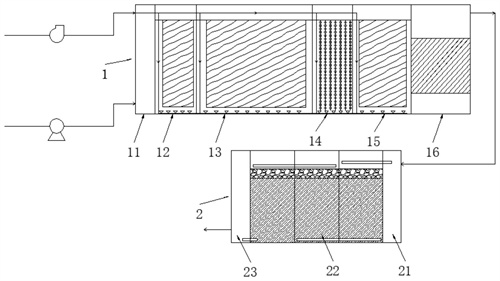

1.一种低碳氮比污水处理系统,其特征在于,包括:生化处理单元(1),生化处理单元(1)包括顺次连接的厌氧区(11)、1段缺氧区(12)、1段好氧区(13)、2段缺氧区(14)、2段好氧区(15)和沉淀出水区(16);2段缺氧区(14)内部设有多条支撑杆(19),悬浮外壳(144)成串垂直悬挂于2段缺氧区(14)的支撑杆(19)上,悬浮外壳(144)内装填有第一自养反硝化填料(141)和载体;尾水提升单元(2),包括顺次连接的配水区(21)、尾水提升区(22)和出水区(23);所述尾水提升区(22)内部自下而上设有第二自养反硝化填料层(224)和石灰石层(225);生化处理单元(1)的沉淀出水区(16)通过出水管连接尾水提升单元(2)配水区(21)。

2.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述相邻支撑杆(19)之间间距为5-10cm,所述邻近的悬浮外壳(144)之间中心间距为5-15cm。

3.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述载体为生物载体(142)或缓释碳源(143)中的任意一种或多种组合;所述第一自养反硝化填料(141)和第二自养反硝化填料层(224)的填料自养反硝化有效成分包括硫单质、硫化物、硫-铁硫化物、硫代硫酸盐中的任意一种或一种以上的组合,第一自养反硝化填料(141)当量直径为3-10mm;第二自养反硝化填料层(224)的填料当量直径为2-10cm,石灰石的当量直径为5-15cm;所述第一自养反硝化填料(141)和载体体积比为5:1-1:1。

4.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述1段缺氧区(12)和2段缺氧区(14)底部设置有曝气装置(17),曝气方式采用间歇曝气;所述1段缺氧区(12)和2段缺氧区(14)水力停留时间分别为1-3h、0.5-2.5h,反硝化容积负荷为0.6-1kgNO3-N/(m3填料·d)。

5.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述1段好氧区(13)和2段好氧区(15)内部设有辫带式生物填料(18),底部设置有曝气装置(17)。

6.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述尾水提升区(22)包括顺次连接的提升1区(221)、提升2区(222)、提升3区(223),所述尾水提升区(22)内部填充的第二自养反硝化填料层(224)中的填料和石灰石层(225)中的石灰石体积比为15:1-5:1,填充率为50%-80%,填充高度为0.5-1.6m,水力停留时间为0.5d-3d,表面水力负荷为0.5-1.5m3/(m2·d)。

7.根据权利要求6所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述配水区(21)与尾水提升区(22)连接一侧壁上开孔,并连通若干根配水管(211),所述提升1区(221)与提升2区(222)连接一侧下方壁上开孔,连接有若干根集水管(212),所述提升2区(222)与提升3区(223)连接一侧壁上开孔,连接有若干根配水管(211),所述提升3区(223)与出水区(23)连接一侧下方壁上开孔,连接有若干根集水管(212),出水区(23)连接有可伸缩出水管(231)。

8.根据权利要求7所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述配水管(211)管壁开有若干孔洞,开孔方式为向上45°交错对侧开孔,孔间距为30-50cm,孔径为10mm-50mm,孔径随水流径向依次增大。

9.根据权利要求8所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述集水管(212)管壁开有若干孔洞,开孔方式为向下45°对侧开孔,孔间距为30-50cm,孔径为10mm-50mm,孔径大小一致。

10.根据权利要求1所述的低碳氮比污水处理系统,其特征在于,所述沉淀出水区(16)内部设置有斜管填料层(161)。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供一种低碳氮比污水处理系统,采用硫自养反硝化技术为核心,不仅处理效率高效,而且出水稳定,不存在二次污染问题,运营费用低。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种低碳氮比污水处理系统,包括生化处理单元,生化处理单元包括顺次连接的厌氧区、1段缺氧区、1段好氧区、2段缺氧区、2段好氧区和沉淀出水区;其中,所述2段缺氧区内部设有多条支撑杆,内部装填有第一自养反硝化填料和载体的悬浮外壳成串垂直悬挂于2段缺氧区(14)的支撑杆上;支撑杆焊接于设备内壁上的角铁上,或者直接焊接于设备内壁。

尾水提升单元,包括顺次连接的配水区、尾水提升区和出水区;所述尾水提升区内部自下而上设有第二自养反硝化填料层和石灰石层;

生化处理单元的沉淀出水区通过出水管连接尾水提升单元配水区;

优选地,所述相邻支撑杆之间间距为5-10cm,所述邻近的悬浮外壳之间中心间距为5-15cm。

优选地,所述第一自养反硝化填料和载体体积比为5:1-1:1。

优选地,所述载体为生物载体或缓释碳源中的任意一种或多种组合;所述第一自养反硝化填料和第二自养反硝化填料层的填料自养反硝化有效成分包括硫单质、硫化物、硫-铁硫化物、硫代硫酸盐中的任意一种或一种以上的组合,第一自养反硝化填料当量直径为3-10mm。第二自养反硝化填料层的填料当量直径为2-10cm,石灰石层中的石灰石当量直径为5-15cm。生物载体包括MBBR填料、聚氨酯海绵填料、火山石填料等;缓释碳源包括天然缓释碳源和人工合成及改性缓释碳源。天然缓释碳源如玉米芯缓释碳源、农作物秸秆缓释碳源、木屑缓释碳源等;人工合成及改性缓释碳源如酸碱改性农作物缓释碳源、聚己内酯(PCL)/淀粉共混物缓释碳源、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)/聚乳酸(PLA)共混物缓释碳源等。

优选地,所述1段缺氧区和2段缺氧区底部设置有曝气装置,曝气方式采用间歇曝气。

优选地,所述1段缺氧区和2段缺氧区水力停留时间分别为1-3h、0.5-2.5h,反硝化容积负荷为0.6-1kgNO3-N/(m3填料·d);

优选地,所述1段好氧区和2段好氧区底部设置有曝气装置,内部设有辫带式生物填料,辫带式生物填料悬挂填充于1段好氧区和2段好氧区的内部,所述曝气装置曝气方式采用连续曝气。

优选地,所述尾水提升区包括顺次连接的提升1区、提升2区、提升3区。

石灰石为硫自养反硝化反应提供碱度,由于其粒径较大,其相应体积也较大,同时为保证第二自养反硝化填料中的有效成分能够被充分利用,发生硫自养反硝化作用,优选第二自养反硝化填料和石灰石体积比为15:1-5:1,填充率为50%-80%,填充高度为0.5-1.6m。

优选第二自养反硝化填料层填料中的有效成分为易溶解物质如硫化物、硫代硫酸盐时水力停留时间可缩短,当有效成分为难溶解物质如硫单质、硫-铁硫化物等时为了保证反硝化作用彻底,可适当延长水力停留时间,优选水力停留时间为0.5d-3d;由于尾水提升区水流方式为下行-上行垂直流,水力负荷较高,同时填充有填料,因此对于水力和污染物消减负荷增加,优选表面水力负荷为0.5-1.5m3/(m2·d)。

优选地,所述配水区与尾水提升区连接一侧壁上开孔,连接有若干根配水管,所述提升1区与提升2区连接一侧下方壁上开孔,连接有若干根集水管,所述提升2区与提升3区连接一侧壁上开孔,连接有若干根配水管,所述提升3区与出水区连接一侧下方壁上开孔,连接有若干根集水管,出水区连接有可伸缩出水管;顺次连接的提升1区、提升2区、提升3区、出水区的水流方式为下行垂直流、上行垂直流、水平流、下行垂直流,水流通过侧壁孔洞流通;

出水区连接有可伸缩出水管,通过出水管的伸长可调高尾水提升区的整体水位高度,可以一定程度延长水力停留时间,通过缩短出水管则可以降低水位高度,水力停留时间也相应缩短。

优选地,所述配水管管壁开有若干孔洞,开孔方式为向上45°交错对侧开孔,孔间距为30-50cm,孔径为10mm-50mm,孔径随水流径向依次增大。配水管开孔为向上45°交错对侧开孔,可以防止水中较大的杂质向下堵住开孔,向上开孔,杂质随水流往后流动,即使堵住最后的开孔,也对配水均匀度影响较小;由于水力损失,配水管孔径一致可能会导致前段配水较多,后段配水较少的情况,因此设置配水管孔径随水流方向依次增大,减少配水的不均匀程度。

优选地,所述集水管管壁开有若干孔洞,开孔方式为向下45°对侧开孔,孔间距为30-50cm,孔径为10mm-50mm,孔径大小一致。集水管位于填料下方,若向上开孔,较为细小的填料会堵塞集水孔,导致提升2区和提升3区过水不畅,向下开孔则减少了细小填料堵塞的可能,由于集水管是淹没出流,所以孔径一致可以使得集水均匀度一致。

优选地,所述沉淀出水区设置有斜管填料层。斜管填料包括聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯等材质六角蜂窝填料,填充于沉淀出水区。

本发明的技术方案中,通过在缺氧区中设置自养反硝化填料和载体,极大的增加微生物负载量,形成大量硫自养反硝化微环境,可以稳定高效地去除污水中的氮素;并且通过悬挂悬浮球的方式设置反硝化脱氮填料,与传统堆积形式完全不同,在运行过程中,无需进行反洗,大大减少了运行成本和运维难度。尾水提升单元利用自养反硝化填料进一步强化自养反硝化作用,以廉价的石灰石提供反应所需的碱度;尾水提升单元的配水管开孔方式减少了配水的不均匀程度,有效防止了进水堵塞问题。整个尾水提升单元常年无需运维,极大程度减少了运维成本,且总氮去除效率高。

本技术方案实现了自养反硝化作用,无需投加碳源可去除污水中的氮素,对于低碳氮比污水的治理效果显著。

(发明人:邓帮武;李广宏;邓捷;陈秀娟;李东;张江灵;周凯;潘军)