剩余污泥作为污水处理过程中的一种典型副产物,造成的环境威胁日益严峻。厌氧发酵可以实现污泥的稳定化和短链脂肪酸(SCFAs)回收,其中水解被认为是最主要的限速步骤,因为生物可利用的有机物存在于微生物细胞和胞外聚合物(EPS)中。EPS和细胞壁的刚性结构阻碍了颗粒有机物的溶解和生物利用,从而影响SCFAs的产生。因此,微生物细胞裂解和EPS破坏是污泥水解和随后厌氧发酵过程中SCFAs回收的基础。研究人员已经开发了许多预处理方法以促进污泥水解,提高厌氧发酵和SCFAs的积累。然而,这些预处理方法通常只能解决有限的水解问题,水解性能受到限制。同时针对EPS结构分解和微生物细胞裂解的预处理方法可实现更高效的污泥水解和产酸性能,但目前还鲜有报道。

溶菌酶是一种典型的能够水解黏多糖和裂解微生物细胞壁的生物酶,其对细胞的裂解能够促进细胞内物质水解并释放内源性有机物。尽管如此,溶菌酶催化对污泥水解的促进作用还不够理想。因为微生物细胞通常被EPS包裹,这导致溶菌酶预处理对污泥的水解效果不理想。此外,EPS的紧密结构也不利于细胞内有机物的释放。因此,有必要采用其他预处理方法来破坏EPS结构,从而提高溶菌酶催化水解的效果。

投加阳离子交换树脂是在厌氧发酵过程中最大限度地积累SCFAs的一种可行策略。阳离子交换树脂是一种典型的颗粒状阳离子交换试剂,能够从剩余污泥中选择性地去除金属离子。在剩余污泥中发挥结构功能的多价阳离子(Mg2+、Ca2+)可被树脂去除,从而导致EPS结构分解和胞外有机物溶解。同时,溶菌酶催化的胞内有机物释放也得到了促进。树脂造成的结构性阳离子缺乏可抑制产甲烷菌,从而避免SCFAs的消耗。此外,树脂可回收和重复使用的优点也有助于厌氧发酵的可持续发展。

根据上述理论,可以推断树脂和溶菌酶耦合处理在污泥水解和增溶方面发挥了协同作用。此外,EPS破裂改善了溶菌酶的催化活性,溶菌酶诱导的细胞裂解反过来又促进了EPS的破裂。在这种情况下,细胞内和细胞外协同水解是可以实现的,这大大改善了SCFAs的积累。尽管树脂和溶菌酶耦合处理剩余污泥的协同可行性是可以预期的,但很少有人将树脂和溶菌酶结合使用以提高剩余污泥中可溶性有机物的溶解度,并促进厌氧发酵过程中SCFAs的积累,这值得进一步系统性研究和评估。这可能会丰富厌氧发酵技术,为剩余污泥的可持续处理提供工程灵感。

1、材料与方法

1.1 污泥来源

剩余污泥取自西安市某污水处理厂的二沉池,经20目滤网过滤去除大颗粒杂质后,在4℃冰箱中重力沉降浓缩24h。浓缩后剩余污泥的VSS、SS分别为(11.32±0.13)、(19.43±0.04)g/L,可溶性有机物(SCOD)、总有机物(TCOD)分别为(119.46±11.53)、(13367.32±982.43)mg/L,pH为6.93±0.12。

1.2 树脂和溶菌酶特性

所使用的树脂是强酸性苯乙烯基阳离子交换树脂,初始阳离子形式为Na+,体积交换容量≥1.9mmol/mL,有效粒径为0.4~0.7mm。溶菌酶从北京博奥拓达科技公司购买,提取自鸡蛋清,其最适pH为6.5,酶活性为20000U/mg。

1.3 实验设计

使用相同的血清瓶(500mL)进行厌氧发酵。研究中通过三种不同的方法对剩余污泥进行预处理:树脂、溶菌酶和树脂+溶菌酶。对于树脂处理,根据以往的研究选择最佳投量为1.75g/g,溶菌酶处理以0.10g/g作为最佳剂量加入到剩余污泥中,树脂+溶菌酶组树脂和溶菌酶的投量则采用单独处理的投量,并将没有预处理的反应器作为对照组。所有的反应器都用氮气吹洗5min以达到厌氧状态。之后在(37±1)℃的培养箱中以160r/min的速度搅拌进行10d的厌氧发酵。所有实验都是一式三份,以确保结果的准确性。

1.4 分析方法

收集污泥样品并以10000r/min离心5min,上清液通过0.45μm聚醚砜膜过滤。SS、VSS、SCOD采用标准方法测定。溶解性有机物(DOMs)通过三维荧光光谱(FP-6500)结合PARAFAC模型进行分析。SCFAs(乙酸、丙酸、异丁酸、正丁酸、异戊酸、正戊酸)通过气相色谱仪(PEClarus680)按照程序进行分析。用BET分析仪测量污泥位点的特定表面积。污泥的形态结构通过扫描电子显微镜(SEM,德国蔡司Sigma300)进行分析。此外,采用毛细吸水时间(CST)来评估污泥的脱水性,并通过CST仪(P304M)进行测定。

2、结果与讨论

2.1 不同预处理条件对SCFAs产量的影响

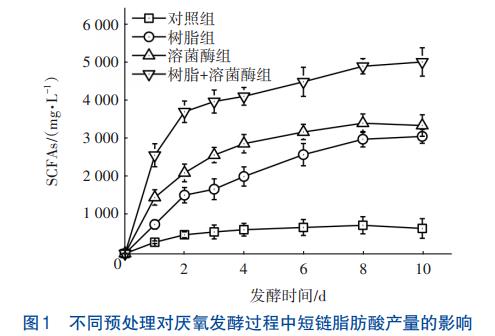

厌氧发酵的目的是从剩余污泥中回收SCFAs。不同条件下SCFAs产量随发酵时间的变化见图1。

由图1可知,经树脂、溶菌酶和树脂+溶菌酶处理后SCFAs产量急剧增加,这说明预处理促进了SCFAs的积累。在这种情况下,相比于单独处理,经树脂+溶菌酶处理后产生了更多的SCFAs。经过2d的预处理,树脂+溶菌酶组的SCFAs产量(以COD计)急剧增加到3715.23mg/L,而在对照、树脂和溶菌酶组中仅达到512.02~2123.38mg/L。当处理时间超过2d后,SCFAs增长趋势显著减缓。这表明树脂+溶菌酶处理增强SCFAs产量主要发生在前2d内,被认为是最佳发酵期。此外,随着发酵时间的延长(8~10d),对照组和溶菌酶组的SCFAs产量明显下降,可能是产甲烷细菌在长期厌氧发酵中消耗了SCFAs。然而,在树脂和树脂+溶菌酶处理中没有观察到这种现象,推测是因为树脂处理抑制了产甲烷菌的生长和代谢。阳离子交换树脂对金属的去除可能是抑制产甲烷菌的原因。显然,树脂耦合溶菌酶处理不仅促进了SCFAs的产生,也抑制了SCFAs的消耗,有利于SCFAs的积累和回收。

2.2 不同预处理后污泥水解表现

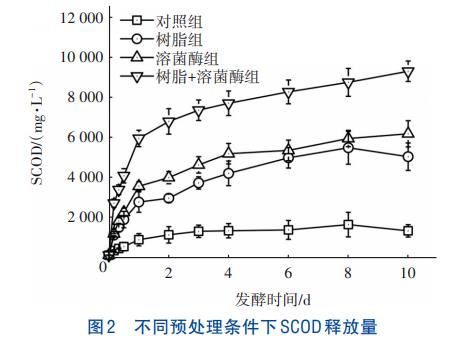

一般来说,SCFAs的产生源于污泥水解阶段内源性有机物的溶解和生物降解。如图2所示,在1d厌氧发酵中,经过树脂、溶菌酶和树脂+溶菌酶处理后SCOD含量急剧增加,随后上升趋势减慢。然而,对照组的SCOD含量在整个厌氧发酵过程中增长趋势不明显。这表明预处理促进了SCOD的释放,且1d是内源性有机物增溶和污泥快速水解的最佳时期。经过树脂+溶菌酶处理1d后,SCOD含量增加到5824.16mg/L。然而,在对照组、树脂组和溶菌酶组中,SCOD含量分别仅为882.13、2720.65和3493.52mg/L。这表明树脂+溶菌酶的耦合处理比相同剂量的树脂和溶菌酶单独处理更能有效地促进污泥水解。

2.3 树脂+溶菌酶耦合处理的内源性有机物特性

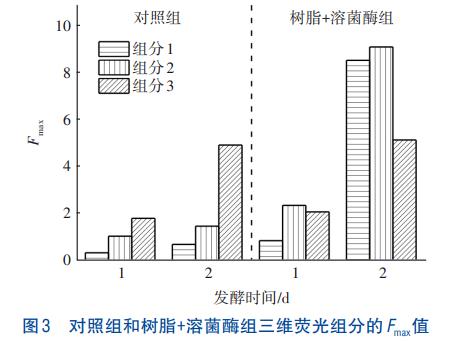

利用三维荧光和PARAFAC分析进一步研究内源性有机物的组分特性。以Fmax反映各组分的相对含量,结果见图3。根据早期的研究确定存在三种组分,组分1、2、3分别为可溶性微生物副产物、色氨酸类蛋白质和酪氨酸类蛋白质。树脂+溶菌酶组三种组分的Fmax都高于对照组,且随着发酵时间的延长差距更明显。显然,树脂+溶菌酶处理破坏了蛋白质结构,导致蛋白质的紧密结构变得松散无序。因此,大量的色氨酸类蛋白质和酪氨酸类蛋白质被释放出来,同时一些大分子有机物被降解为可溶性微生物副产物。据报道,色氨酸类蛋白质和酪氨酸类蛋白质能够被微生物利用并提供大量能量,从而提高污泥厌氧发酵效率。实际上,组分1、2和3因其较高的生物可降解性被普遍认为是优质产酸底物。

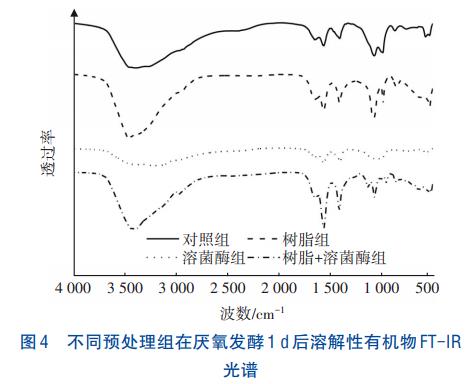

采用FT-IR光谱分析溶解性有机物的化学官能团特性,结果如图4所示。

经过树脂+溶菌酶处理后FT-IR光谱在1193~500cm-1处的吸收峰显著多于对照组、单独树脂组和单独溶菌酶组,说明树脂和溶菌酶耦合处理促进污泥增溶而释放了大量有机物,使上清液中组分更复杂。特别是在1412和1559cm-1波数处,树脂+溶菌酶组的吸收峰强度显著高于其他三组,这些吸收峰分别对应氨基化合物官能团和羧酸化合物官能团。表明蛋白质水解产物的大量降解,说明树脂+溶菌酶处理后吸收峰形状和强度的变化可能是因为上清液中溶解性有机物的降解和生物转化等作用。上述结果均进一步表明,树脂+溶菌酶处理强化了溶解性有机物的生物可降解性,促进了厌氧发酵过程中SCFAs的大量积累。

2.4 树脂+溶菌酶处理后污泥微观结构变化

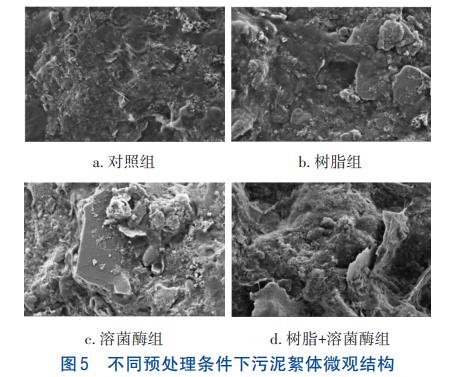

树脂+溶菌酶耦合处理促进了溶解性有机物的大量释放,通常伴随着污泥絮体破解和结构瓦解。厌氧发酵2d后,对照组和树脂+溶菌酶组污泥位点的BET表面积分别为2.0851和5.6294m2/g。树脂+溶菌酶处理使污泥位点的比表面积增加了1.70倍,这是微观结构破坏和表面形貌改变的结果。在某种程度上,污泥位点表面的这种结构变化可以通过SEM图像进一步解释。如图5所示,相比于对照、单独树脂和单独溶菌酶组,树脂+溶菌酶耦合处理组的污泥具有更多凹陷的结构和碎片。这些断裂的碎片很容易从污泥中掉落并溶解到液相中,从而促进SCOD含量的上升。因此树脂+溶菌酶处理使污泥的絮凝结构变松散,促进了污泥水解从而提高了厌氧发酵中SCFAs的积累。

2.5 上清液中SCFAs的提取和回收潜力

通过机械脱水可以提取和回收上清液中的SCFAs。然而,预处理后污泥的脱水能力会显著恶化,因此需要进行化学调理以提高污泥的脱水能力。测定显示,随着发酵时间的延长,污泥的CST显著提高。在树脂+溶菌酶处理4d后,污泥的CST为2345.5s,高于对照组的582.0s;在树脂+溶菌酶处理10d后污泥的CST升高到3747.1s,而对照组为674.5s,这说明树脂+溶菌酶处理使得污泥的脱水性能恶化。其原因可能是污泥颗粒变小、比表面积增加和持水能力提高。尽管经过树脂+溶菌酶处理后污泥脱水能力变差,但在用0.35g/g的FeCl3调理后污泥的CST下降到51.2s,与对照组的CST值相近(41.6s)。显然,FeCl3调理显著提高了发酵污泥的脱水能力,这意味着可以通过固液分离回收更多的SCFAs。

3、结论

树脂耦合溶菌酶预处理能够显著提高剩余污泥水解效率和促进SCFAs积累。在1d厌氧发酵过程中,树脂+溶菌酶处理使污泥释放了大量的SCOD(5824.16mg/L)。蛋白质结构松动引发了大量内源性有机物被释放,污泥絮体解构削弱了基质结构对有机物的约束。这为可溶性有机物的增溶开辟了途径,增强了其可生物降解性,从而实现了卓越的产酸性能。这种出色的有机物溶解能力为随后的生物转化提供了丰富的底物,实现了3715.23mg/L的SCFAs累积,分别是对照、树脂和溶菌酶组的7.26、2.41和1.75倍。此外,经过FeCl3调理后显著提高了发酵污泥的脱水能力,可以回收更多的SCFAs以进一步利用。(来源:西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西省环境工程重点实验室)