随着纳米科技的迅猛发展,各类新型的人工纳米材料(NMs)不断涌现。然而,在给生活带来便利和创造经济价值的同时,NMs的安全性和生物效应成为备受关注的焦点问题。污水处理厂作为多种环境污染物的最终受体,势必会有越来越多的NMs经由工业、农业活动和市政污水管网等多种途径进入污水处理厂。

进入污水处理系统中的NMs会被活性污泥或生物膜等微生物聚集体吸附并与之发生相互作用。一方面,微生物聚集体表面复杂的微环境会影响NMs的环境行为和理化性质,进而改变其对微生物聚集体的毒性作用。另一方面,与微生物聚集体接触的NMs也会直接或者间接地对微生物聚集体产生影响:一是直接与微生物聚集体相对外层的胞外聚合物(EPS)发生作用,造成其含量、组成和物化特性的变化;二是给相对内层的微生物细胞带来影响,引起群落结构的变化;三是对微生物聚集体最为重要的功能属性——净污特性产生影响。上述影响最终可能会带来微生物聚集体表面性能的变化,从而引起污水处理系统运行效率的降低,造成污水厂出水水质变差。

1、微生物聚集体对NMs环境行为的影响

1.1 对NMs迁移转化及其毒性的影响

微生物聚集体是由覆盖在微生物表面的EPS通过桥接作用将各种微生物聚集在一起而形成的巨大的三维结构,其在污染物的截留、维持污水处理系统的稳定运行中发挥了重要作用。由于微生物聚集体具有良好的吸附性能,NMs进入污水处理系统后,90%以上的NMs(少数性质特殊而难以吸附的除外)通过静电作用、配位作用、氢键作用等方式被吸附、截留在微生物聚集体中。尺寸较小的NMs可以由细胞膜表面的小孔或破损处进入细胞,尺寸较大的NMs可以通过胞吞作用进入细胞。类似地,金属NMs溶出的相应金属离子可以由特定的离子通道进入细胞内部。微生物聚集体对NMs的吸附、内化作用以及NMs在其表面或内部发生的一系列转化过程对描述NMs的生物毒性具有重要的指导意义。例如,Ag、Fe、ZnO、CuO、TiO2等纳米颗粒(NPs)会通过接触损伤、遮蔽效应等对微生物聚集体产生直接或间接的毒性效应。因而,人工纳米材料在微生物聚集体中的分布和转化对其生态风险评价尤为关键。

由于微生物聚集体中复杂而多变的微环境,NMs在与微生物聚集体接触后,还会发生氧化、还原、硫化、络合等一系列化学反应。例如,由于CeO2-NPs独特的储-释氧能力,其在微生物聚集体表面的微还原环境下会发生Ce(Ⅳ)与Ce(Ⅲ)的相互转化,并伴随自由基的生成和细胞氧化损伤的出现。磷及其化合物是微生物聚集体不可或缺的组成元素之一,广泛存在于DNA、脂类、细胞膜等分子或结构中。人工纳米材料在进入细胞的过程中,首先会接触到细胞膜,进而与细胞膜中的磷脂双分子层发生作用。研究发现,稀土氧化物CeO2-NPs与磷脂双分子层的反应会将磷酸根从其组成结构中剥离出来,进一步引起细胞器损伤。微生物聚集体中的磷酸基团还可以与ZnO-NPs和CeO2-NPs反应生成稳定的络合物。此外,纳米材料进入细胞内部后会与细胞内的蛋白、氨基酸等生物分子发生特异性的结合。例如,CuO-NPs会与生物膜细胞中的半胱氨酸结合并形成稳定的结构,进而破坏微生物细胞的生理代谢功能。硫化作用是环境中纳米材料的一个重要转化过程和潜在的解毒机制,特别是在低氧或者厌氧污水处理条件下,金属和金属氧化物NMs会与硫离子发生反应。Ma等在中试污水处理厂中发现,ZnO-NPs和Ag-NPs在微生物聚集体的还原性作用下最终转化为稳定的ZnS和Ag2S。类似地,Cd-NPs和CeO2-NPs在含硫的厌氧生物体系下也会转化生成CdS和Ce2S3。在微生物聚集体的作用下,金属硫化物的形成导致金属NPs溶解释放的离子量进一步下降,同时形成的硫化物沉淀并附着在NPs的表面,进而降低NPs的生物毒性。

上述研究结果表明,微生物聚集体的吸附、还原特性及生物组成成分对NPs的稳定性具有明显的影响,而NPs稳定性的变化与其毒性效应息息相关。因此,目前阶段针对污水生物处理系统中NPs的迁移转化行为及生物毒性效应研究难以得出一致的结论。在接下来的研究中,从NPs的材料特性、微生物聚集体的表面与功能特性、环境影响因素三个方面入手,分析NPs迁移转化过程的驱动因素是进一步揭示其毒性变化的关键。

1.2 EPS对NMs赋存及毒性效应的影响

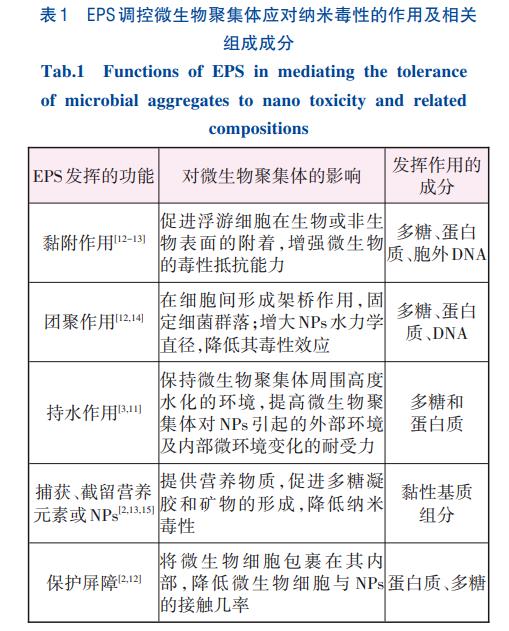

EPS是由微生物自身分泌的高分子物质、细胞裂解产物和吸附的外界高分子有机物形成的,以松散EPS(LB-EPS)或紧密结合态EPS(TB-EPS)形式包裹在细胞表面的水凝胶层。作为微生物的物理保护屏障,当遇到有毒性效应的NPs时,微生物会分泌更多的EPS来抵抗纳米毒性。一方面增加的EPS可以促进NPs的团聚,增加其水力学直径,从而降低NPs进入细胞内部的几率,减轻NPs的毒性影响;另一方面,EPS中的两性分子和无机基团(如硫酸基、磷酸基等)可以吸附水体中的NPs或其释放的金属离子,保护细胞免受外部的毒性影响;再一方面EPS除阻挡NPs入侵外,还可能对NPs进行包覆,进一步增加其向细胞内部运移的阻力。EPS在调控微生物聚集体应对纳米毒性中发挥的作用及相关组成成分见表1。

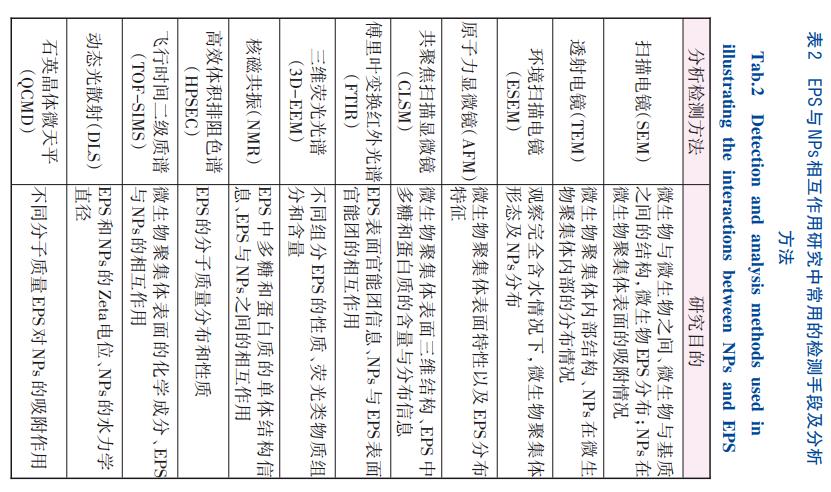

研究表明,EPS可以通过络合、无机沉淀、离子交换、还原等方式与NPs相互作用,进而影响NPs对微生物的毒性作用,常用分析方法和检测手段如表2所示。具体来说,EPS内常常含有多糖、蛋白质、核酸、磷脂、褐藻酸、腐殖酸等有机质,因而可以对NPs产生与生物膜类似的化学吸附作用。进一步利用透射电子显微镜结合荧光显微滴定分析和傅里叶变换红外光谱分析表明,EPS中的蛋白类物质和羧酸中的二级羰基、多糖是主要的结合位点。已有研究表明,被吸附在微生物聚集体中的人工纳米材料,部分被截留在相对表层的LB-EPS和TB-EPS中,部分附着在细胞的表面,剩余的极少部分进入细胞的内部。例如,Xu等发现98%的CeO2-NPs进入SBBR反应器后被截留在EPS中或附着在细胞表面,很少一部分进入细胞内部。

上述EPS对NPs的吸附截留作用对保护细胞结构和生理活性免受纳米胁迫的影响具有重要作用。此外,由于原子排列以及电荷稳定的作用,EPS中的蛋白质、腐殖酸、富里酸等具有减弱NPs聚集和沉降的倾向;而由于架桥作用,多聚糖类物质往往会促进NPs的沉降。利用动态光散射和石英晶体微天平研究发现,EPS中的小分子可以使ZnO-NPs的表面Zeta电位由正值变为负值,从而减少ZnO-NPs在污泥细胞表面的吸附量,进而降低对活性污泥的毒害作用。对于零价铁纳米颗粒(ZVI-NPs),EPS对其理化性质的影响在调控其毒性中发挥着重要的作用。一方面,EPS表面带负电的官能团对ZVI-NPs的吸附作用增加了微生物细胞与ZVI-NPs的接触机会,导致细胞受到损伤,但这种损伤并不能直接致死,在合适的条件下微生物可以实现自我修复;另一方面,EPS吸附ZVI-NPs后促进了ZVI的腐蚀,产生了低毒性的铁氧化物,降低了其对微生物的毒性。

综上所述,在不同生物体系下,EPS对不同种类NPs的赋存和转化的影响在缓解NPs生物效应方面具有重要作用,因此探明NMs在微生物聚集体EPS中的原位分布规律和环境行为,对阐明其“老化”过程、揭示其毒性作用机理、缓解其环境影响至关重要。但受限于检测技术和方法,实际仅能够检测到元素总量,而难以鉴别纳米级别的含量和分布。

2、NMs对微生物聚集体的影响

2.1 对微生物聚集体中EPS组成与特性的影响

微生物聚集体的表面往往带有许多基团,而纳米材料由于本身尺寸微小、质量较轻,很容易成为微生物聚集体吸附的对象。Geyik等研究Ag-NPs对活性污泥的影响时发现,Ag-NPs可以与LB-EPS及TB-EPS结合且结合能力与EPS的分子质量分布有关,结合后的Ag-NPs会对EPS的吸附点位和性质产生影响。类似地,暴露于石墨烯类材料后,EPS的光谱性能和组成结构发生了明显改变,其中蛋白类的组成变化最大。进一步,杨晓南发现,TiO2-NPs会与蛋白组成中的疏水氨基酸发生结合,从而引起EPS中蛋白荧光谱图的红移。此外,外加TiO2-NPs后,污泥表面EPS中的蛋白质和多糖降解成小分子的能力有所提高,而膜生物反应器在应对外加TiO2-NPs的毒性时,微生物聚集体的EPS中含有更多的脂肪酸和胆固醇。上述TiO2-NPs对EPS组成及含量的影响会进一步影响微生物聚集体的表面电荷、表面形貌和表面张力。同时,高浓度的TiO2-NPs会显著降低微生物聚集体中蛋白质和多糖的含量,主要是因为微生物聚集体表面覆盖了大量TiO2-NPs,阻碍外界营养物质向内部的输移,导致微生物细胞活性降低,从而引起蛋白质和多糖含量的减少。在生物膜系统中,CeO2-NPs短期和长期暴露对EPS组成及空间分布会产生明显的影响。短期暴露后,生物膜表面EPS中多糖和蛋白质的含量明显增加、腐殖酸含量降低、EPS的官能团和絮凝效率受到影响;长期暴露后,EPS中多糖含量增加而蛋白质含量基本不变、TB-EPS中高表观分子质量的相对占比增加、乙酰化水平提高,蛋白质二级结构中(α-螺旋+3-反螺旋)/β-折叠比值增加。因此,微生物聚集体主要通过改变生理代谢水平进而调节其表面EPS含量和组成的变化,以适应并响应CeO2-NPs引起的不利影响。

EPS组成、含量的变化势必会进一步引起微生物聚集体空间结构和表面性能的变化。相比于未添加TiO2-NPs的絮体,暴露于TiO2-NPs后的活性污泥絮体中EPS减少,其表面呈现出不同程度的粗糙度,并给体系的稳定性和絮凝性能带来影响。然而,也有学者研究发现暴露于碳纳米管的颗粒污泥会分泌更多的EPS,使得污泥表面更加密实平整;进一步利用激光共聚焦扫描显微镜结合显色分析对其内部EPS的分布进行原位观测发现,在原始的颗粒污泥中蛋白质和多糖分布均匀,支撑起整个污泥的空间结构;而添加碳纳米管后,多糖和蛋白质主要聚集在颗粒污泥的外层,这将有助于颗粒污泥抵抗纳米毒性。在序批式生物反应器内,经不同浓度的CeO2-NPs短期暴露,活性污泥的沉降性能基本不变,但絮凝和团聚效率随CeO2-NPs浓度的增加而下降、出水浊度升高,水质变差。此外,不同浓度的CeO2-NPs暴露对活性污泥流变性的影响不同:在低浓度CeO2-NPs短期暴露条件下,活性污泥的表观黏度降低、流动性增强,这与细菌活性的变化有关;而在高浓度CeO2-NPs暴露条件下,污泥表观黏度增大、弹性行为增强,表现出更多与固体相似的性质,该结果与EPS分泌量增加、微生物聚集体表面结构更加密实有关。上述研究表明,微生物聚集体可以通过改变其结构和性质来应对CeO2-NPs的毒性效应。

2.2 对微生物聚集体中微生物群落结构的影响

在微生物聚集体中,由于EPS包裹在微生物细胞表面,各营养要素在不同深度处形成浓度梯度,在空间上形成协同共生的复杂多群落结构。Miao等开展CuO-NPs对污水生物膜的毒性研究时发现,经CuO-NPs暴露后生物膜内微生物多样性水平增加,微生物群落结构发生变化,具体表现为:变形菌门和产酸菌门的比例升高,拟杆菌门占比降低;更进一步在属水平发现,对重金属具有抗性的丛毛单胞菌属丰度增加,与生物絮凝相关的动胶菌属丰度降低。经CeO2-NPs暴露后,对污水生物膜脱氮过程中微生物群落结构的影响研究发现,与氨氧化过程相关的Rhodoferax和Pseudoclavibacter丰度降低;与硝化过程相关的Devosia和Salinibacterium的丰度增加,而Nitrospira的丰度降低;与反硝化过程相关的Citrobacter、Simplicispira、Dechloromonas和Zoogloea丰度增加;群落结构的变化可能与CeO2-NPs引起的生物膜内部溶解氧、pH和氧化还原电势的变化相关。同样地,CeO2-NPs也会改变生物膜除磷过程中微生物的群落结构。经CeO2-NPs暴露后,与好氧聚磷密切相关的Burkholderia的丰度大幅降低;而与厌氧释磷相关的Rhodocyclaceae和Comamonadaceae丰度却有所增加,这很可能与不同菌群在生物膜中所处的位置深度有关。对于厌氧系统中,Li等发现碳纳米管提高了厌氧微生物活性,增加了产甲烷古菌Methanosaetaconcilii以及与挥发性脂肪酸发酵相关的Clostridium菌群的丰度。He等发现外加ZVI-NPs后,厌氧产甲烷体系中与糖酵解及酸化产甲烷相关的细菌出现减少,而氢营养型的产甲烷菌明显增加,说明外加ZVI-NPs产生的H2通过强化氢营养型产甲烷途径促进了甲烷的产生。在自然水体生物膜和底泥沉积物生物膜中,人工纳米材料的存在同样会改变微生物的群落结构。Cardinale等报道称TiO2-NPs对衣藻、小球藻和栅藻的生长抑制率不同,从而改变生物膜中附着藻类群落的相对组成;Miao等发现TiO2-NPs和CeO2-NPs会显著降低表层沉积物中噬甲基菌属、噬纤维菌属和蓝藻细菌的菌群数量,进而对沉积物表层生物的好氧代谢过程产生抑制作用。以上研究结果显示,在活性污泥、生物膜以及厌氧发酵生物系统中,不同的群落组成和空间分布使其对不同NPs的毒性响应结果有所不同,各功能菌的丰度和结构变化各异。

尽管已有研究探究了大量有关不同暴露形式和暴露背景下,NPs对微生物聚集体内功能微生物丰度、组成及功能的影响,但是不同的微生物聚集结构和代谢方式导致其内部好氧、兼氧及厌氧微生物纵向分布区域和空间微环境不同,进而造成其与NPs的接触方式及接触的量也不尽相同,导致目前已有研究难以得出一致的结论。因此,在下一步研究中应充分考虑不同生态系统中微生物聚集体与NPs相互作用过程的理化特征,以得出普适性的功能微生物对NPs生物毒性的响应规律。该响应规律对于指导如何调控生物系统应对纳米毒性风险、降低NPs的生态毒性冲击具有重要意义。

2.3 对微生物聚集体净污活性的影响

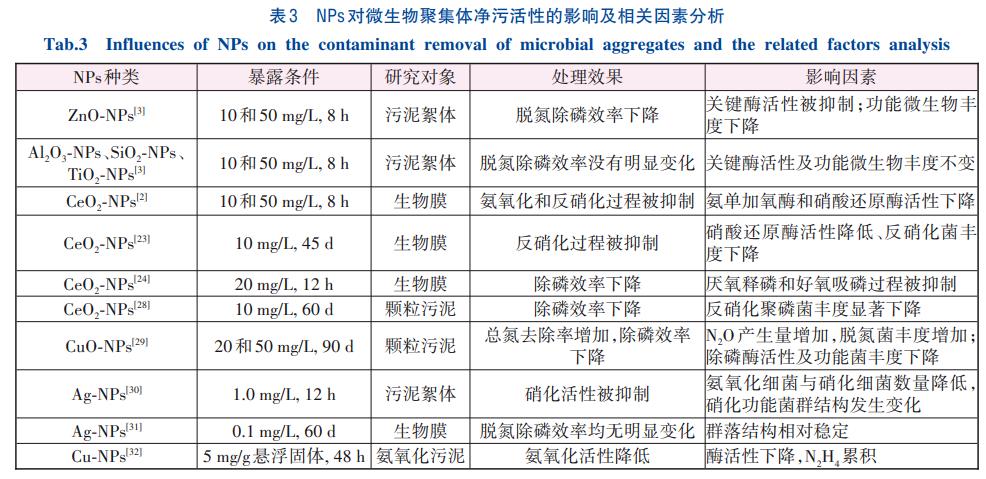

微生物聚集体(特别是在人工强化的污水处理系统内)往往含有丰富的硝化菌、反硝化菌以及聚磷菌等功能细菌,它们在污染物的降解去除和水体的净化过程中发挥着重要作用。人工纳米材料的毒性作用会抑制功能菌的生长,从而影响微生物聚集体的净污活性,相关研究结果如表3所示。

郑雄的研究结果表明,在活性污泥反应器中,50mg/L的ZnO-NPs就可抑制活性污泥的脱氮除磷效率,使得总氮的去除率从81.5%降至70.8%;出水溶解性磷的浓度从0.1mg/L以下升至16.5mg/L;而Al2O3-NPs、SiO2-NPs和TiO2-NPs对污水生物硝化、反硝化以及除磷过程均没有显著影响。研究发现,经10mg/L的CeO2-NPs暴露后,生物膜反应器中氮、磷的去除率受到明显抑制。生物脱氮除磷过程中关键酶的活性对去除效果起到了决定性作用。例如,50mg/L的ZnO-NPs不会影响活性污泥中氨单加氧酶和亚硝酸盐氧化还原酶的活性,但会抑制与反硝化过程相关的硝酸根还原酶的活性,从而导致出水NO3--N浓度显著增加;同时,50mg/L的ZnO-NPs还会抑制活性污泥外切聚磷酸酶和多磷酸盐激酶的活性,导致活性污泥厌氧释磷量和低氧吸磷量的显著降低。

为了更加深入地探寻人工纳米材料对微生物脱氮除磷的抑制机理,进一步利用基因转录水平对微生物的功能开展研究,结果发现经ZnO-NPs暴露后,P.denitrificans中基因的表达出现显著性差异,上调的有556个,下调的有1158个;转录上调的基因主要与PHB合成、丙酮酸代谢和胞内抗氧化作用等途径相关;与糖酵解过程相关基因的表达都出现了显著下调;而与硝酸盐代谢密切相关的nitratereductase(EC1.7.1.1)、nitratereductase1、nitritereductase(EC1.7.2.1)和nitricoxidereductase(EC1.7.99.7)等基因表达水平的降低可能是脱氮效率受抑制的重要原因。

在微生物聚集体中,除了微生物的代谢作用对污染物去除具有显著影响外,营养物质向胞内的扩散阻力势必也会影响聚集体的净污效果,而该扩散阻力主要是由EPS含量及特性的变化所调控。已有研究表明,向水中加入纳米颗粒形成的纳米流体会强化气液传质过程。在污水生物膜体系中,You等发现投加10mg/L的CeO2-NPs强化了气-液界面的传质能力,降低了气-液边界层的厚度,使得气-液边界层的传质效率增大;但是经CeO2-NPs暴露后,生物膜表面凹凸多孔的结构变为更加均匀平整的密实结构,生物膜的表面积差异度减小,使得生物膜表面液-膜边界层的厚度增加,液-膜界面的传质能力降低。进一步对微生物活性及EPS特性进行分析发现,升高的EPS含量增大了膜内传质阻力。综合来看,受NPs影响,EPS含量及特性变化对微生物聚集体的净污活性具有多重影响。一方面EPS具有良好的吸附性能,其含量增加会促进部分污染物的富集去除;另一方面,增加的EPS会降低污染物向微生物细胞的传质效率,进而降低污染物的生物降解水平。因此,考虑NPs对微生物聚集体EPS特性及传质性能的影响,综合评价微生物聚集体净污活性的变化有待进一步深入研究。

目前,NPs对污水处理系统内微生物聚集体净污活性的影响研究多关注于脱氮除磷效率的变化,而对有机物或新污染物的降解效率、去除过程的影响及机制研究还较少。此外,已有研究中NPs的浓度梯度设置跨度较大,忽略了NPs暴露浓度逐渐增加时微生物聚集体的适应性响应过程,而这一过程将影响微生物聚集体对NPs的抵抗能力,该现象对评估污水处理系统内动态累积的NPs的生态风险、明确NPs长期暴露下污水处理系统的运行稳定性具有重要意义。今后,利用蛋白质组学或宏基因组学揭示微生物聚集体对NPs暴露的响应机制有望为研发纳米CeO2毒性效应的缓解措施提供科学依据。

3、结语

目前,有关NPs在污水处理系统内的迁移转化、赋存规律及生物效应研究已经进入了一个全新的阶段,在几乎明确了纳米金属与其氧化物在污水处理系统内的环境行为与生物作用机制后,下一步应更加深入、全面地了解NPs与污水微生物聚集体的相互作用及环境影响。

①尽管已有研究充分揭示了微生物聚集体及其表面EPS对NPs理化性质的影响,但不同实验背景下得到的研究结果往往不一致。因此,进一步考虑NPs的材料特性、聚焦微生物对EPS响应过程的调控作用,对阐明NPs的环境行为与生物效应具有重要意义。

②尽管已有研究系统地揭示了纳米材料对污水微生物聚集体的胁迫作用,但有关如何恢复受损微生物活性的研究还非常有限。因此,从微生物群落结构变化、修复基因的富集和表达等方面探究微生物抵抗和恢复机制对维持污水处理系统的正常生态功能具有重要意义。(来源:河海大学环境学院浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,河海大学农业科学与工程学院)