公布日:2022.09.13

申请日:2022.07.06

分类号:C02F9/14(2006.01)I;C02F3/30(2006.01)I;C02F3/06(2006.01)I;C02F3/12(2006.01)I;C02F3/28(2006.01)I

摘要

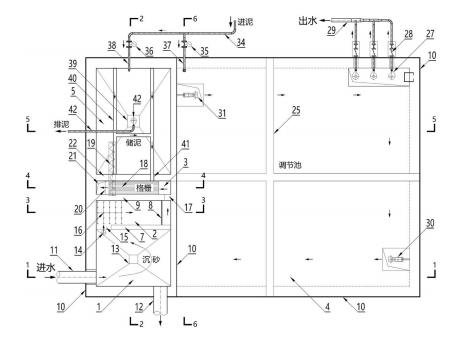

污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征包括依次设置的沉砂池、隔油池、格栅渠、厌氧调节池、污泥浓缩储泥池和附属设施;所述沉砂池有污水进水管和溢流管,调节池有搅拌器和出水潜污泵;外部生化处理工段的污泥分别进入所述调节池和浓缩池处理,浓缩池上清液经集水槽进入格栅渠再入调节池;所述调节池内污水与污泥混合搅拌、均化调蓄和厌氧反应后进入外部工段,外部工段部分污泥又返回所述综合池处理。本发明适合小型污水的预处理调蓄、厌氧生化和污泥浓缩减量综合处理。

权利要求书

1.一种污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征在于:由包括矩形池体10及池内依次连接的沉砂池1、隔油池2、格栅渠3、厌氧调节池4、污泥浓缩储泥池5共五个功能区组成,依次由小隔墙7、第一隔墙9、第二隔墙22和腾空底板23隔开,并由相应的闸孔15、过水孔17、落水孔21和集水槽墙孔41连通。所述沉砂池1首端有污水进水管11,厌氧调节池4末端有出水潜污泵27,该出水经提升管29输往外部生化处理工段。所述外部生化处理工段的部分污泥,通过重力排泥管34分别进入所述厌氧调节池4和污泥浓缩储泥池5,该调节池还有第一搅拌器30和第二搅拌器31。

2.权利要求1所述的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征在于:所述格栅渠3的后部设有稳水堰20,该堰的高度为400mm-750mm。

3.权利要求1所述的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征在于:所述沉砂池1、隔油池2和格栅渠3此三者的腾空底板23处于同一水平面,该平面比厌氧调节池4最高水位33低500mm-900mm。

4.权利要求1所述的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征在于:所述厌氧调节池4和污泥浓缩储泥池5的底板处于同一水平面,所述沉砂池1、隔油池2和格栅渠3此三者的腾空底板23以下空间,构成厌氧调节池4有效容积空间之一部分。

5.权利要求1所述的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,其特征在于:所述污泥浓缩储泥池5的集水槽墙孔41位于格栅渠3的上游方向。

发明内容

本发明的目的,在于提供一种应用于小规模污水处理的、创新的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,解决上述背景技术中提出的问题,真正做到低成本建造和高效率处理二者兼顾,为水污染防治减轻各方的财政经济压力,切实做好水环境保护的可持续发展。

为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

总体的,污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,包括矩形池体10内依次连接的沉砂池1、隔油池2、格栅渠3、厌氧调节池4、污泥浓缩储泥池5共五个功能区组成,依次由小隔墙7、第一隔墙9、第二隔墙22和腾空底板23隔开,并由相应的闸孔15、过水孔17、落水孔21和集水槽墙孔41连通。所述沉砂池1首端有污水进水管11,厌氧调节池4末端有出水潜污泵27,该出水经提升管29输往外部生化处理工段,所述外部生化处理工段即污水生化处理的主体——如生物接触氧化法罐体装置、曝气生物滤池、A2O集装箱装置或MBR设备成套装置,也包括钢筋混凝土形式的小型A2O处理池体等。所述外部生化处理工段的部分污泥,可通过重力排泥管34分别进入本综合处理池的厌氧调节池4和污泥浓缩储泥池5。所述厌氧调节池4还有第一搅拌器30和第二搅拌器31。

详细的,所述沉砂池1为矩形池体10与小隔墙7合围的矩形空间,该池底板为腾空底板23,该池起端水面处有污水进水管11、底部有二次浇筑的沉砂锥斗13,侧边有事故溢流管12,末端有闸门14;所述沉砂池1还设有楼梯踏步6,可下到接近该池水面处,用于方便人工定期清捞较大块漂浮物、清掏池底泥砂和及时清运旁边的隔油油泥。

所述进水管11在沉砂池1内的入流方向,是顺池壁方向;所述闸门14位于小隔墙7的左边;所述小隔墙7左边的闸孔15位于靠近水面的高度位置。

所述隔油池2为小隔墙7与第一隔墙9两者之间的矩形空间,该池底板为腾空底板23,该池起端有进水闸孔15,从起端开始有气浮隔油成套装置16,该池后部有堰板8,末端有第一隔墙9右下角的过水孔17。

所述格栅渠3为第一隔墙9与第二隔墙22两者之间的矩形空间,该渠底板为腾空底板23,该渠安装有常规的电动细格栅机18和螺旋出渣机19,格栅机18的上游方向有第二隔墙22上的集水槽墙孔41,该渠后部有稳水堰20,稳水堰20之后即该渠末端的腾空底板23上有落水孔21。

所述格栅渠3后部的稳水堰20高度为400mm-750mm。

所述沉砂池1、隔油池2和格栅渠3三者的腾空底板23处于同一水平面,该平面比厌氧调节池4最高水位33低500mm-900mm。

所述厌氧调节池4为矩形池体10扣除沉砂池1、隔油池2、格栅渠3和污泥浓缩储泥池5的“刀把形”容积空间,是本综合处理池的主体,该池有2个入流口:1是格栅渠3最左边腾空底板23的落水孔21,另1个是所述第二搅拌器31附近的回用污泥管37;所述厌氧调节池4只有1个水流出口,即该池末端潜污泵27所衔接的污水提升管29。该池第一搅拌器30、第二搅拌器31和潜污泵27分列于三个角落方向。

所述污泥浓缩储泥池5为矩形池体10与第二隔墙22合围的矩形落底空间,该池底板与所述厌氧调节池4的底板为同一个大的整体底板,两者底板处于同一水平面,该池还有露出地面的开孔顶板;所述该池底板上有二次浇筑的浓缩锥斗39,还有污泥泵系统42,以及位于池深中部的剩余污泥管38,所述剩余污泥管38为该池的进泥管道,所述污泥泵系统42为最终的向外排泥系统;所述污泥浓缩储泥池5的上部有上清液集水槽40,该集水槽通过第二隔墙22上的集水槽墙孔41与格栅渠3相连通。

所述小隔墙7左边的闸孔15,用于水流从沉砂池1流向隔油池2;

所述第一隔墙9底部的过水孔17,用于水流从隔油池2流向格栅渠3;

所述格栅渠3腾空底板上的落水孔21,用于水流从格栅渠3流向厌氧调节池4;

所述第二隔墙22右上部的集水槽墙孔41,用于剩余污泥重力浓缩后的上清液从污泥浓缩储泥池5流入格栅渠3的上游方向;

所述污水提升管29的一端通过泵阀组28与厌氧调节池4内的潜污泵27连接,另一端与所述的外部生化处理工段的进水管连接;

所述重力排泥管34的一端分别通过第一排泥阀35和回用污泥管37与厌氧调节池4相连、通过第二排泥阀36和剩余污泥管38与污泥浓缩储泥池5相连,另一端与所述的外部生化处理工段的泥水分离排泥阀门管道相连;

所述污泥泵系统42的一端接入污泥浓缩储泥池5底部的浓缩锥斗39,另一端将污泥输送至外部的污泥脱水处理系统,或直接泵入槽车然后外运作为苗木花卉施肥处置等。

上述五个功能区以孔洞、集水槽、潜污泵、阀门和管道连接的方式,按照设定的平面位置和高度位置进行有效衔接,最终构造成矩形的且主体结构埋于地下的污水厌氧调节和污泥减量综合处理池。

本发明污水厌氧调节和污泥减量综合处理池的工作过程是这样的。

概括的,待处理污水从进水管11进入池内首端沉砂池1,依序进行沉泥沉砂、气浮隔油、格栅拦渣、泥(指活性污泥)水搅拌混合、水质水量均化调节、水泵提升,以及从外部生化处理工段而来的活性污泥经过重力回流、剩余污泥重力浓缩、污泥厌氧消化、泥水厌氧生化等处理过程,其中,减量并厌氧稳定化处理后的剩余污泥经浓缩储泥池5的污泥泵系统42排出,其最后的处理处置由其他相关设备或方法进行无害化处理;同时,经厌氧生化反应后的污水与活性污泥混合液,经池内的水泵提升,进入到外部的生化处理工段进行脱氮除磷处理,实现了污水厌氧调节和污泥减量的综合处理目的。

进一步的,本发明详细而具体的工作过程如下:

沉砂池1:污水从进水管11进入沉砂池1内侧墙边水面处,在池内做缓慢的旋流运动,泥沙颗粒在类似的平流沉淀作用下沉降至中心底部的沉砂锥斗13内,固体颗粒在重力分离后,污水经闸孔15进入下一预处理工序,而沉积于沉砂锥斗13内的泥沙,定期由人工从临近水面的操作平台处清掏斗底泥砂,顺带清捞较大块漂浮物;

隔油池2:从闸孔15进入到隔油池2的污水,在池底气浮隔油装置的气泡作用下,油脂物质浮出水面,水流在缓慢行进中,水面上的油脂由于受到堰板的阻挡而隔离聚集,油水分离后的污水则从堰板的下部流出,再从过水孔17进入下一预处理工序,而水面处油脂则由气浮隔油成套装置16收集,或经由人工从临近水面的操作平台处清捞移除;

格栅渠3:从过水孔17进入到格栅渠3的污水,以及从集水槽墙孔41溢出的剩余污泥重力浓缩上清液(可能携带部分浮渣),在电动细格栅机18的拦截作用下,大部分固体漂浮物被成功拦截,栅渣经出渣机19挤压脱水后由人工当做垃圾清运移除,污水则从后部的落水孔21进入到调节池4进行厌氧调节处理;

厌氧调节池4:污水在厌氧调节池内,在第一搅拌器30和第二搅拌器31的搅拌作用下,在较大的容积空间内,通过混合、均质和调蓄,使得进水的高峰水量、低峰水量及不同时段不同浓度的水质,转化成为出水较为均衡的平峰水量和均化水质,经调蓄处理后,极有利于后续的生化处理出水水质的稳定和达标;同时,来自外部生化处理工段的污泥经重力排泥管34、第一排泥阀35和回用污泥管37,进入到厌氧调节池4与污水混合后,发生厌氧生化反应,在该池厌氧环境下(溶解氧DO≤0.2mg/L),活性污泥聚磷菌释放体内的磷酸盐而获取能量,吸收污水中可快速降解有机物并转化为PHB(聚β羟丁酸)储存于细胞体内,当这些聚磷菌进入外部生化处理工段的好氧曝气环境时,就降解体内储存的PHB开始细胞的合成增殖并大量吸收磷,形成含磷量高的污泥,该污泥将通过本综合处理池的重力排泥管34、第二排泥阀36、剩余污泥管38进入污泥浓缩储泥池5浓缩后并最终排出系统,从而达到生化除磷的目的,因此,本厌氧调节池4中,经过厌氧生化反应,即已经完成厌氧释磷任务的泥水混合液,从该池末端的潜污泵27→泵阀组28→污水提升管29,进入外部生化处理工段进行脱氮除磷处理,确保最终的出水各项水质指标稳定达标。

污泥浓缩储泥池5:前述外部生化处理工段的剩余污泥,需要借助本综合处理池进行浓缩,同时需要进行厌氧消化减量,前者是大大减少剩余污泥的含水率,后者是厌氧消解剩余污泥的干物质总量,两者同时作用,极大地减少了后续外部相关的污泥脱水处理或污泥槽车外运工作量,显著节省了污泥最终的处理处置成本。

本发明采用了以下三项独创性的创新技术和构造,特别适用于小规模污水的预处理耦合厌氧调节及污泥浓缩减量处理,其技术创造性、先进性和显著的实用性如下:

一、局部双层构造的污水预处理耦合调节技术

该技术概括为:地下水池通过采取局部双层构造的形式,使之具备沉砂、隔油、细格栅拦渣和水质均化、水量调节、污水提升泵房等六重预处理功能,获得了构造简单、用地集约、流程简化、环境友好、效果突出而造价节省的技术经济效果。

具体为:在地下水池的上部一角开辟出依次相连的3个区域——沉砂池1、隔油池2、格栅渠3,并将第3区域的格栅渠3通过落水孔21与主体空间厌氧调节池4直连,前三个区域的腾空底板23构成为主体空间厌氧调节池4的局部顶板,而整个水池大部分埋于地下,并考虑了从高到低的水力流程、土建结构安全(顶板反梁25,抗浮扩大脚26、顶部填土抗浮等)、运行操作便捷(楼梯踏步6和相应的亲水平台等)、日常维护和生产安全(敞口通风、浸锌钢格板、设备孔、栏杆、爬梯)等安全生产方面相应的国家规定,从而保障了该技术的应用效果。

需要特别说明的是:国家现行《室外排水设计标准》规定,综合生活污水量的平均日流量为15L/s即1296m3/d时,其变化系数K=2.4;当平均日流量为5L/s即432m3/d时,其变化系数K=2.7;而污水生化处理设施的负荷设计取值是按平均日平均时取值,因此其小时差额就需要较大的容积空间来调节,也就是通过所述调节池4的最低水位32和最高水位33之间的容积来接纳实际进水小时变化的差额,换句话讲就是在出池水量比较恒定的情况下,进池水量24h内的高峰水量和低峰水量差距明显,因此,污水处理规模越小,其变化系数就越大,就越需要与之相匹配的调节池容积空间来适应生产需要。

所述污水预处理耦合调节技术更加详细的水力流程、内部构造、设备装置、作用功能、细节特征等,前面已经阐述,此处不再赘述。但该技术和局部双层构造的创造性,在小规模污水处理中是从未有过、是独树一帜,其技术先进性是显而易见的。

应用上述独创的局部双层构造污水预处理耦合调节技术,主要目的有以下两个:一是高效整合过去通常是相对分散独立的沉砂池、隔油池、细格栅池、调节池和污水提升泵池等多座水池,这些水池虽然体积大小不一,组合程度不同,但通常是2-3座以上独立水池,而本发明将其整合为一座构造并不复杂甚至十分简洁明了的大水池,不仅节省了用地,简化了运行管理,还提高了钢筋混凝土结构的效率,有效容积空间得到最大程度的发挥;二是克服了以往格栅池和调节池与水泵池合建的弊端,该弊端主要表现在:调节池因自由水面和调节容积的需要往往较深,而格栅池不需要和调节池一样深,但为了共壁合建于一体,因而相当于是从调节池壁上向外悬挑而出,而调节池在施工时的基坑开挖势必会影响池体周围一定范围的原状土层,该向外悬挑结构为了避免沉降裂缝而使得土建构造和基础处理的代价大,可靠性远不如本发明的内部简支结构。因此,本发明不仅易于土建施工,结构安全性极大提升,而且整合后的造价明显低于分散建造的造价,因而其优越性和实用性非常显著。

二、节能型水质均化与水量调节耦合厌氧生化反应技术

该技术概括为:利用调节池自身较大的有效容积,在外部生化处理工段污泥重力回用的情况下,实现水质均化与水量调节功能,还在调节池内同步实现厌氧生化反应功能,一举两得,以此满足小型污水处理缩短工艺流程、减少工艺环节中的构筑物或装置、降低“麻雀虽小五脏俱全”的诸多泵机能耗、简化运行管理的现实需要。

具体就是:来自外部生化处理工段的污泥,经重力排泥管34、第一排泥阀35和回用污泥管37进入厌氧调节池4,在第一搅拌器30和第二搅拌器31的搅拌作用下,在调节池4较大的容积空间内,借用上述防止沉淀淤积的搅拌器的搅拌动力,使得污水与活性污泥充分混合,通过混合、均质和调蓄,削平进水的高峰水量、低峰水量及不同时段不同浓度的水质,转化成为出水较为均衡的平峰流量和均化水质,而且还在调节池4内同步进行厌氧生化反应,缩短或取代了后续生化处理的厌氧处理环节或容积装置设备,经厌氧调节池4的调蓄处理和厌氧生化处理,整个污水处理系统出水水质的稳定达标得到强化和保障;而且不需要独立付出或额外付出厌氧搅拌能耗,也无需专门设置厌氧污泥回用泵机设备,而是直接利用调节池内的进水提升潜污泵27,因此,本技术特别适合有调节池的小规模污水的脱氮除磷处理。

上述节能型厌氧调节技术应用到本发明综合处理池的池型设计中,是从未有过、是独树一帜、是开创性的,其技术先进性是显而易见的。

应用上述独创的节能型水质均化与水量调节耦合厌氧生化反应技术,主要目的或优势有以下两个:一是缩短或取代外部生化处理工段的厌氧处理环节或容积装置设备,以节省诸如集装箱式、罐体式污水处理装置的厌氧生化反应空间和厌氧污泥回用水泵,并缩短污水处理流程,简化运行管理,降低能耗;二是充分利用地下式钢筋混凝土水池的容积空间和搅拌设备,物尽其用,以进一步强化和保障整个污水处理系统出水水质稳定达标。故,该技术应用于有调节池的小规模污水脱氮除磷处理中,其优越性和实用性非常明显。

三、用于小规模污水处理的剩余污泥浓缩及稳定化减量技术

该技术概括为:剩余污泥由布水管在所述浓缩储泥池中部位置从水平方向多点布水,池内上清液从水面集水槽溢出,底部浓缩锥斗内的污泥进一步浓缩压实,同时,在厌氧环境下污泥发生消化降解反应,既得到稳定化处理,污泥固体总量又得到减量处理,最后由污泥泵系统以较高的浓度和较少的体积排出。

必要性:小规模污水处理每日产生的剩余污泥干固体总量虽然不多,但日积月累就不是一个可以忽略的数字,况且,生物除磷的总磷(TP)必须通过剩余污泥排出系统,才能够使得出水TP指标稳定达标,因此,外部生化处理工段含水率较高的剩余污泥,必须要经过浓缩和减量化处理,才能满足污水处理持续稳定的生产要求。

具体的,所述外部生化处理工段的污泥,经重力排泥管34、第二排泥阀36、剩余污泥管38进入污泥浓缩储泥池5,在该池的中部附近位置从水平方向以2点或4点形式布水,此时,浓缩储泥池5水面层的上清液,从集水槽40溢出并穿越集水槽墙孔41,进入格栅渠3的上游方向的剩余污泥上清液(可能携带部分浮渣),在电动细格栅机18的拦截作用下,进入厌氧调节池4再次进行新一轮的处理。而经过重力浓缩后的污泥逐渐沉降至浓缩锥斗39中,并被进一步重力挤压密实,在2次排泥的间隙时间内,在池中厌氧环境下污泥中厌氧微生物发生消化降解反应,使得污泥既得到稳定化处理,污泥固体总量又得到减量处理,最后,浓缩减量并厌氧稳定化减量处理后的污泥,经浓缩储泥池5的污泥泵系统42定期排出,其最终的处理处置由其他相关设备或方法进行无害化处理,例如,可将污泥输送至外部的污泥脱水处理系统,或直接泵入槽车然后外运作为苗木花卉施肥处置等。

本技术与构造方法紧密结合了前两项技术,特别是与第一项技术共壁紧邻,又与第二项技术共用主体结构底板,避免了一般浓缩池或储泥池的单独设置,而本技术将重力浓缩、储泥、厌氧稳定化减量、上清液直排就近排入调节池、土建施工的便捷性等多种功能和优势特性,全都融于一体,尤其是充分发挥了两大优势——通过水池中上部的重力浓缩,来大幅度减少剩余污泥的含水率;通过水池中下部的储泥,来厌氧消解剩余污泥的干固体总量;两者同时作用的结果,就是极大地减少了后续外部相关的污泥脱水处理或污泥槽车外运工作量,因此,本技术发明显著节省了污泥最终的处理处置成本。

综上,本发明污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,通过率先应用局部双层构造的污水预处理耦合调节技术、节能型水质均化与水量调节耦合厌氧生化反应技术、用于小规模污水处理的剩余污泥浓缩及稳定化减量技术,获得了预处理、厌氧调节和污泥减量的综合处理效果,不仅节省了占地和造价,节约了能耗,还简化了日常运行管理和维修维护成本。

本发明在技术经济两大层面,具有以下五点最明显的有益效果:

1、为小规模污水高标准低成本处理创造了优异条件

本发明污水厌氧调节和污泥减量综合处理池的技术独创且领先,该池用于污水的沉泥沉砂、隔油、细格栅拦渣、水质均化、水量调蓄、污水厌氧生化处理、污泥重力浓缩、污泥厌氧消解稳定化减量等预处理、中间处理和末端污泥处理,不仅处理效率高,运行能耗少,而且易于运行管理,土建池型方正,结构明晰易于施工,各项功能及指标无漏项无弱项,性能均衡,为小规模污水最终出水稳定达标创造了优异条件。

2、技术可靠性高:本发明池型不仅运行稳定可靠,还表现在技术原理、技术参数和构造细节各方面均十分可靠。本发明使用的专业术语规范,无隐秘难解的环节,无晦涩难懂的概念,更无故弄玄虚,内部构造一目了然,清晰明确,在技术路线规划设计时,就已经充分考虑了如何避免淤积堵塞和便于检修,且从理论深层次考虑如何预先消除潜在故障因素,因此,相比其他分立式污水预处理、中间处理和末端污泥处理等池型或装置,本发明使用者只要正常使用即可做到无后顾之忧;

3、整体造价低,建造不复杂,性价比高:采用一体化的综合处理池型设计建造,内部构造集约化和紧凑化,调节容积和厌氧生化反应容积最大化,地埋式的外部环境友好,且无特殊材料(全部为常规水处理器材),通过细节构造和工艺设计已将发生故障和事故的可能性降至最低,因此,相比同样功能而采用其他形式的池型或装置而言,性价比优势十分明显;

4、日常运行成本低,经济压力低:

本发明污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,在小规模污水处理领域处于最低电耗、最低药耗水平。原因是污水只有一次必须的、最基本的进水污水泵提升,而采用其他形式则需要至少二次提升,本发明尽量依靠重力(预置的水位差保障水往低处流、污泥采用重力浓缩)和搅拌器“一机二用”,与其他污水综合处理池型或装置相比,本发明将泵机设备已经降至最少,或者说效率已提升至最高。因此,在相同污水处理量和处理标准的情况下,本发明用电量最少,流程最简练,环节最清晰,直接运行成本最低,水环境保护的经济代价最低;

5、运行操作简单,维修维护工作量小,维修(小修、大修)成本摊销低:

对运行管理人员的专业技能要求低,稍加培训即可上岗,不会因为过往综合处理池或装备操作复杂、对技能要求高而薪资又低导致人才难觅人才难留,或者干脆无人管理致使系统处于瘫痪状态的情况出现。本发明的故障率低,且故障易于观察,容易修复,无需特别专业的团队操作维护即可,亦无昂贵的部件/组件需要频繁更换,所采用的设备装置均为水处理常规通用产品,不受专利价格因素制约。总之,本发明在运行过程中的人力资源成本、日常维修和/或专业维修的修理成本等单项成本和综合成本,都是目前行业同类最低,因而最易于环境保护的可持续发展。

综上所述,本发明污水厌氧调节和污泥减量综合处理池,一次性建造成本(造价)最低,日常性各项运行成本包括人力和维修成本最低,也就是说,小规模污水的低成本建造和高效率处理,两者得到了有效兼顾。因此,本发明的应用前景十分广阔。

(发明人:刘贤斌)